「光熱費が高くなってきた…」「将来の電気代が心配…」そんな不安を感じていませんか?

近年、電気代やガス代の上昇、地球温暖化などの問題を受けて、「エネルギーを自宅でまかなえる家」が注目を集めています。

そこで今、国や住宅業界が一体となって推進しているのが「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)住宅」です。環境省や経済産業省の支援制度も充実し、すでに多くの家庭が光熱費ゼロを実現しはじめています。

本記事では、ZEH住宅の定義や基準、実際の費用、補助金制度、さらにメリットとデメリットを徹底解説。ZEHが「エコでお得な家」と言われる理由をまるごとお伝えします。

これを読むことで、「どんな家がZEHなのか?」「普通の省エネ住宅と何が違うのか?」といった疑問がクリアになり、あなたにとって最適な住まい選びの一歩が踏み出せるでしょう。

ZEH住宅は、環境への貢献だけでなく、家計・健康・快適さのすべてを実現する、新しい暮らし方です。

将来を見据えた住まい選びをするなら、今こそ「ZEH」という選択肢を真剣に考えるときです。

ー活用を両立した未来型の住まいです。

・ZEHを実現するには、高断熱(UA値基準)、省エネ設備、太陽光発電の3要素を満たし、国の達成基準をクリアする必要があります。

・ZEH住宅は、光熱費削減・売電収入・健康的で快適な住環境など、多くの実利と生活の質向上をもたらします。

・初期費用は高めでも、補助金・税制優遇・ランニングコスト削減により、長期的には十分に回収可能です。

・今後の住宅市場では、ZEHは資産価値が高く、脱炭素社会にも適応するスタンダード住宅として選ばれていくでしょう。

・ZEH住宅とは、「年間のエネルギー消費量を実質ゼロ以下にする住宅」であり、省エネ+再生可能エネルギ

1. ZEH住宅とは何か?

1-1. ZEHの定義と特徴

ZEH(ゼッチ)住宅とは、「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(Net Zero Energy House)」の略称で、年間の一次エネルギー消費量を実質ゼロ以下にすることを目指した住宅です。これは、住宅で使用するエネルギーを極力削減し、さらに再生可能エネルギー、主に太陽光発電などでまかなうことにより、エネルギー収支をゼロにするという考え方に基づいています。

特徴としては、高断熱の建物構造、効率的な設備機器、再生可能エネルギーの導入という3本柱が重要です。これらが相互に機能することで、エネルギー消費を抑えながらも快適な生活環境を実現できます。特に断熱性の高さは冷暖房エネルギーの削減に直結し、生活の質を損なうことなく省エネを可能にしています。

国が定めた「ZEHロードマップ」に基づき、2020年代には新築住宅の過半数をZEHにすることが目標とされています。このため、建築業界でもZEH対応が進みつつあり、ハウスメーカーや工務店も積極的にZEH仕様の住宅を提案するようになってきました。

また、ZEH住宅はただエネルギーを抑えるだけでなく、室内環境の質にも大きく寄与します。たとえば、高断熱仕様によって外気の影響を受けにくくなるため、夏は涼しく、冬は暖かい住まいが実現しやすくなります。これにより、ヒートショックのリスクを減らし、健康的な住環境を維持できます。

さらに、ZEHは将来的なエネルギーコストの上昇や環境問題に対する備えとしても注目されています。脱炭素社会の実現に向けた国や自治体の政策とも一致しており、ZEH住宅の普及は環境と経済の両立に資する取り組みといえるでしょう。

1. ZEH住宅とは何か?

1-1. ZEHの定義と特徴

ZEH(ゼッチ)住宅とは、「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(Net Zero Energy House)」の略称で、年間の一次エネルギー消費量を実質ゼロ以下にすることを目指した住宅です。これは、住宅で使用するエネルギーを極力削減し、さらに再生可能エネルギー、主に太陽光発電などでまかなうことにより、エネルギー収支をゼロにするという考え方に基づいています。

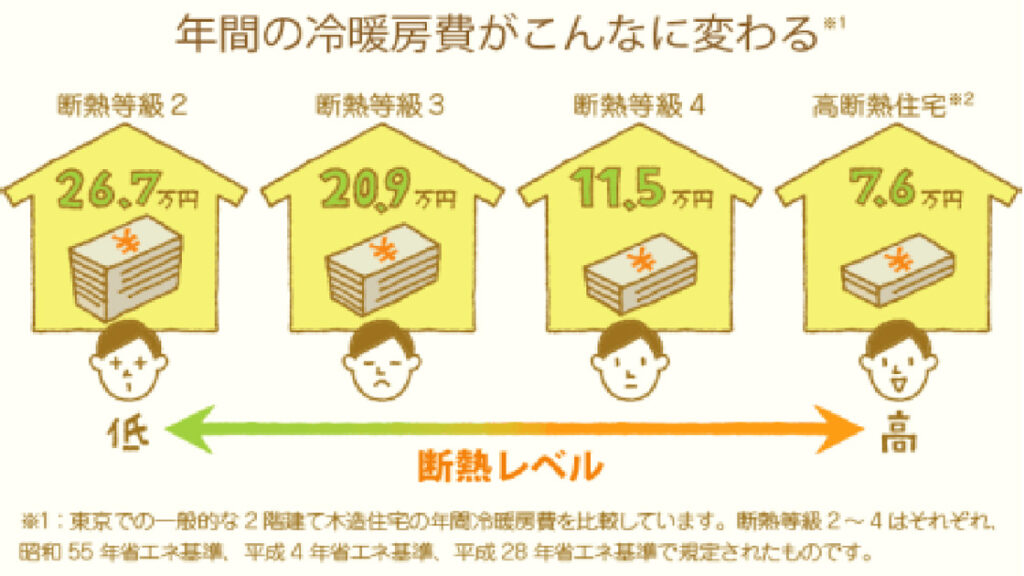

特徴としては、高断熱の建物構造、効率的な設備機器、再生可能エネルギーの導入という3本柱が重要です。これらが相互に機能することで、エネルギー消費を抑えながらも快適な生活環境を実現できます。特に断熱性の高さは冷暖房エネルギーの削減に直結し、生活の質を損なうことなく省エネを可能にしています。

国が定めた「ZEHロードマップ」に基づき、2020年代には新築住宅の過半数をZEHにすることが目標とされています。このため、建築業界でもZEH対応が進みつつあり、ハウスメーカーや工務店も積極的にZEH仕様の住宅を提案するようになってきました。

また、ZEH住宅はただエネルギーを抑えるだけでなく、室内環境の質にも大きく寄与します。たとえば、高断熱仕様によって外気の影響を受けにくくなるため、夏は涼しく、冬は暖かい住まいが実現しやすくなります。これにより、ヒートショックのリスクを減らし、健康的な住環境を維持できます。

さらに、ZEHは将来的なエネルギーコストの上昇や環境問題に対する備えとしても注目されています。脱炭素社会の実現に向けた国や自治体の政策とも一致しており、ZEH住宅の普及は環境と経済の両立に資する取り組みといえるでしょう。

1-2. ZEH住宅の目的と背景

ZEH住宅が注目される背景には、地球温暖化対策やエネルギー資源の制約といった世界的な課題があります。特に日本は、エネルギー資源を海外に依存しているため、国内でのエネルギー消費を抑えることが国の重要な政策課題とされています。その中で住宅の省エネ化は、非常に有効な手段とされています。

日本政府は、「2030年カーボンハーフ」「2050年カーボンニュートラル」を目標に掲げ、住宅分野においてもその達成に向けた取り組みを加速させています。その一環としてZEHの普及が位置付けられており、新築住宅だけでなく既存住宅のZEH化も推進されています。

また、エネルギー価格の高騰もZEH住宅の普及を後押ししています。電気代やガス代の上昇は家計に直接的な影響を与えるため、自宅でエネルギーを自給自足できるZEH住宅は、経済的な観点からもメリットのある選択肢となってきています。

一方で、エネルギー効率の良い住宅を求める消費者の意識も変化しています。快適で健康的な暮らしを重視する傾向が強まる中で、断熱性や気密性に優れたZEH住宅は、そうしたニーズに応える住宅の形として支持されています。

こうした背景のもと、ZEH住宅は単なる省エネ住宅ではなく、「未来志向の暮らし方」を象徴する住まいとして位置付けられるようになってきています。今後の住宅設計や暮らし方を考える上でも、ZEHの概念は避けて通れない重要なキーワードとなるでしょう。

1-3. ZEHと省エネ住宅の違い

ZEH住宅と省エネ住宅は、いずれもエネルギーの消費を抑えることを目的としていますが、そのアプローチと達成基準には明確な違いがあります。省エネ住宅は主に断熱性や高効率設備によってエネルギー使用量を抑える住宅を指し、必ずしもエネルギーの自給自足までは求められていません。

一方、ZEH住宅は「エネルギーの使用量を削減」+「自宅でエネルギーを創出」し、差し引きゼロにすることを目指します。つまり、単なる省エネにとどまらず、エネルギーの自立性を確保する点が大きな特徴です。

また、ZEHには国が定める明確な達成基準が存在し、これを満たさなければZEHとして認定されません。省エネ住宅にはこれほど厳格な基準があるわけではなく、あくまで一定の省エネ性能を持つ住宅として広く捉えられています。

さらに、ZEH住宅には再生可能エネルギー(多くの場合は太陽光発電)の導入が不可欠です。一方、省エネ住宅では太陽光発電は任意であり、導入しなくても省エネ住宅としての価値を持ちます。この点も両者を区別する重要なポイントです。

総じて言えるのは、省エネ住宅が「省エネルギー性能の向上」を中心に置くのに対して、ZEH住宅は「エネルギー収支をゼロにする」というより高い目標を掲げているという点です。ZEH住宅は、省エネ住宅の発展形としての位置づけを持ち、環境意識の高い消費者からも強く支持されています。

2. ZEH住宅の基準と条件

2-1. ZEHの達成基準とは

ZEH住宅の大きな特徴の一つは、明確に数値化された「達成基準」が存在する点です。これにより、単なる省エネ住宅とは異なり、誰が見ても客観的にZEHであるかどうかを判断できるようになっています。政府や関係機関が定める基準に基づいて、エネルギー収支の計算が行われます。

主な基準は、「年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロ以下であること」とされています。一次エネルギーとは、石油や天然ガスなどの自然界に存在する形のエネルギーで、住宅の冷暖房、給湯、照明、換気などの設備によって消費されるエネルギー量を指します。

具体的には、まず住宅の設計段階で「省エネ措置」を講じてエネルギー消費量を削減し、次に太陽光発電などの再生可能エネルギーによって消費分を補填します。この2段階のアプローチによって、エネルギー収支が実質ゼロになるよう設計されます。

また、ZEHの達成には断熱性能も重要な評価項目です。建物の断熱性が高ければ高いほど冷暖房エネルギーを節約でき、結果的に再生可能エネルギーによって補うべきエネルギー量も少なくなります。これにより、太陽光発電の導入コストを抑えることも可能になります。

このような基準に適合する住宅は、「ZEHビルダー」や「ZEHプランナー」として登録された事業者によって設計・施工されることが一般的です。認定を受けた住宅には、補助金などの優遇措置が適用される場合もあるため、消費者にとっても魅力的な選択肢となっています。

2-2. エネルギー削減の具体的な指標

ZEH住宅が「エネルギー収支ゼロ」を達成するためには、まず消費エネルギーを抑えることが必要です。そのために用いられるのが、「一次エネルギー消費量の削減率」という具体的な数値指標です。これは、標準的な住宅と比較して、どれだけ一次エネルギーの消費を減らしているかを示すものです。

日本のZEH基準では、基準一次エネルギー消費量に対して20%以上の削減が求められています。この「20%削減」という基準は、冷暖房や給湯、照明、換気といった生活に欠かせない設備における消費エネルギーを含めたものであり、決して容易な目標ではありません。

この指標を達成するためには、住宅の断熱性能の向上や高効率な設備機器の導入が不可欠です。たとえば、エアコンや給湯器においては、省エネ性能の高い製品(高効率ヒートポンプ式など)を選ぶことが推奨されています。またLED照明や熱交換型換気システムなどの導入も有効です。

さらに重要なのが、住宅の設計段階からエネルギー消費を考慮したプランニングです。日射の取り入れ方や風通しの良さを意識した設計、窓の配置やガラスの性能も、エネルギー消費量に大きな影響を与えるため、設計士や建築士と密に相談することが大切です。

最後に、これらの削減措置を数値化し、国の定める評価システム(一次エネルギー計算ツールなど)により算出・証明する必要があります。このプロセスを通じて、ZEH住宅としての達成状況が客観的に判断され、補助金申請などにも利用されます。

2-3. 太陽光発電の導入とその効果

ZEH住宅の実現に欠かせない要素の一つが、太陽光発電システムの導入です。住宅で消費されるエネルギーを削減した後、その残りを再生可能エネルギーでまかなうため、太陽光発電はZEHの核ともいえる存在です。屋根の上に設置されたパネルによって発電し、日中の家庭での消費に充てることで、外部からの電力購入量を減らします。

太陽光発電の導入効果は、経済面と環境面の双方に現れます。まず経済面では、日中に自家発電した電力を自宅で使用することで電気代の削減が期待できます。余った電力は売電することも可能で、その収益を得ることで初期投資の回収も進みます。

環境面でも、太陽光発電はCO2排出の削減に大きく貢献します。発電時に温室効果ガスを出さないため、地球温暖化防止の観点からも優れた選択肢です。特に日本のようにエネルギーを海外から輸入している国では、エネルギーの自立性確保の意味でも太陽光発電の重要性は高まっています。

ただし、太陽光発電の導入には初期費用や設置スペース、日照条件といった課題もあります。十分な発電量を確保するためには、屋根の向きや勾配、周囲の影の影響なども考慮する必要があります。そのため、設置前のシミュレーションが重要です。

また、蓄電池の導入と併せることで、太陽光発電の効果をさらに高めることが可能です。昼間に発電した電力を夜間や停電時に使用することができ、非常時の備えとしても価値があります。初期投資は増えますが、ライフラインとしての安心感を得られる点も魅力です。

2-4. ZEHに必要な断熱性能

ZEH住宅において最も基本かつ重要な要素の一つが断熱性能です。断熱とは、屋内外の熱の移動を抑える技術のことで、これにより冷暖房の効率が大きく左右されます。高い断熱性能を持つ住宅は、冬は暖かく、夏は涼しい快適な空間を保ちやすく、エネルギーの使用量も自然と削減できます。

日本では、住宅の断熱性能をUA値(外皮平均熱貫流率)で表します。UA値が小さいほど断熱性が高いことを示しており、ZEHを達成するためには、地域区分ごとに定められた基準値を下回る必要があります。この基準は気候条件により異なりますが、概ね0.6W/㎡K以下が求められます。

断熱性能を高めるためには、断熱材の選定が極めて重要です。グラスウールや硬質ウレタンフォーム、セルロースファイバーなど、さまざまな素材がありますが、それぞれに性能や施工性、価格の違いがあります。ライフスタイルや地域に合った断熱材選びが成功の鍵です。

また、断熱性能は壁や屋根だけでなく、開口部、つまり窓の性能によっても大きく影響されます。高性能な断熱サッシや複層ガラス(Low-Eガラス)を採用することで、熱の出入りを最小限に抑えることができます。窓の配置や面積も断熱性に影響を与えるため、間取り設計にも注意が必要です。

気密性も断熱性能と密接に関係しています。どんなに高性能な断熱材を使っても、隙間から空気が漏れてしまっては意味がありません。そのため、気密測定(C値の測定)を実施し、施工品質を確認することが重要です。断熱と気密、この二つが揃ってこそ、ZEH住宅の真価が発揮されるのです。

なお、各地域で求められるUA値は気候条件により異なります。以下に、地域区分ごとの基準UA値の一例を表にして記載しておきます。これにより、設計段階での断熱性能の目標が明確になり、地域に適した住宅設計が可能になります。

【地域区分別・ZEH基準UA値(W/㎡K)】

1地域(北海道北部): 0.4以下

2地域(北海道南部): 0.4以下

3地域(東北地方北部): 0.5以下

4地域(東北南部・関東北部・甲信): 0.6以下

5地域(関東南部・近畿・東海): 0.6以下

6地域(中国・四国・九州北部): 0.6以下

7地域(九州南部): 0.6以下

8地域(沖縄): 0.6以下

2-5. ZEH住宅を実現する補助制度

ZEH住宅の実現には、高性能な断熱材や省エネ機器、太陽光発電システムの導入など、多くの費用がかかるのが実情です。しかし、国や自治体が提供する補助制度を活用することで、初期費用の負担を大きく軽減することが可能になります。こうした支援制度はZEHの普及促進の一環として、毎年整備・拡充されています。

最も代表的な補助制度が「ZEH支援事業」で、国(環境省・経済産業省など)が予算化し、ZEH仕様の新築住宅や既存住宅のZEH化に対して補助金が支給されます。令和時代の近年では、1戸あたりの補助額が55万円前後(条件により変動)に設定されており、一定の要件を満たせば誰でも申請可能です。

補助金を受けるためには、「ZEHビルダー」や「ZEHプランナー」として登録された事業者に設計・施工を依頼する必要があります。また、建築前後で必要な書類提出やエネルギー収支計算の報告など、事務的な手続きが複数あるため、早めに準備を進めることが成功のポイントです。

加えて、地方自治体でも独自の補助制度を設けている場合があります。たとえば、太陽光発電システムへの設置補助、蓄電池導入への助成、断熱改修費用の一部負担など、地域によって対象や金額が異なります。地域の制度と国の補助金を組み合わせることで、より大きなメリットを得ることが可能です。

最後に、補助制度は年度によって条件や予算枠が変更されるため、常に最新情報をチェックすることが重要です。住宅メーカーや地域のエネルギーアドバイザーなどと連携しながら、スケジュールに余裕を持って計画を立てることで、ZEH住宅をより現実的な選択肢として実現できるでしょう。

3. ZEH住宅のメリットとデメリット

3-1. 光熱費削減と経済的メリット

ZEH住宅の最大の魅力のひとつは、光熱費の大幅な削減にあります。高断熱・高気密な構造によって冷暖房のエネルギー消費が抑えられるだけでなく、太陽光発電によって自家発電した電力を自家消費することで、電力会社からの買電量を大幅に減らすことが可能になります。

特に電気料金の高騰が続く現在、ZEH住宅の経済的恩恵は年々大きくなっています。夏や冬の冷暖房費が抑えられ、日中に使用する電力の多くを自家発電でまかなうことで、一般住宅と比較して年間数万円以上の光熱費削減が期待できます。

また、余剰電力の売電によって収入を得られる場合もあります。FIT(固定価格買取制度)などの制度を利用することで、一定期間にわたって安定した売電収入を得ることができ、初期投資の回収を早める要因となります。ただし、制度の見直しや価格の変動には注意が必要です。

経済的メリットは光熱費や売電収入だけにとどまりません。ZEH住宅は国や自治体からの補助金対象となるほか、住宅ローンの優遇や、住宅性能表示制度での高評価を得ることで、将来的な資産価値の向上にもつながります。

このように、ZEH住宅は環境への貢献という社会的価値に加え、経済的にも多くの恩恵を享受できる住まいです。特に長期間住むことを前提としたマイホームであれば、その恩恵は年を追うごとに蓄積され、家計にとっても大きなプラスとなるでしょう。

3-2. 快適性と健康への影響

ZEH住宅がもたらす恩恵は経済面だけに留まりません。断熱性と気密性に優れた構造により、室内の温熱環境が安定し、四季を通じて快適な住環境が実現されます。夏は外の熱気を遮断し、冬は暖かい空気を逃がさないため、冷暖房に頼りすぎずに快適な温度を保つことが可能です。

特に冬場のヒートショック対策として、ZEH住宅の効果は非常に大きいです。断熱性能の低い住宅では、部屋ごとの温度差が大きくなり、浴室やトイレで急激に体が冷えることで血圧が急上昇することがありますが、ZEH住宅では家中がほぼ同じ温度に保たれるため、そのリスクが軽減されます。

また、ZEH住宅では計画換気がしっかりと行われており、室内の空気が常に清潔に保たれます。湿度調整や有害物質の排出に配慮した換気システムにより、アレルギーや喘息といった健康被害を予防し、家族の健康を守ることにもつながります。

快適性においても、温度だけでなく音環境の改善も期待できます。高気密・高断熱の構造は外部の騒音を遮断し、静かな生活空間を実現します。騒音のストレスが少ない住まいは、日常の疲れを癒す場所として、心身のリラックスにも効果的です。

つまり、ZEH住宅は単なる「省エネ住宅」ではなく、住む人の健康や快適な暮らしを支える「高性能住宅」としての価値を持っています。健康寿命の延伸やQOL(生活の質)の向上といった観点からも、ZEH住宅の普及は大きな意味を持つと言えるでしょう。

3-3. 初期費用と回収のバランス

ZEH住宅は、その高性能な仕様ゆえに、一般的な住宅よりも初期費用が高くなる傾向にあります。高断熱の外壁材やサッシ、高効率の給湯器や冷暖房機器、そして太陽光発電システムなどの設備投資が必要となるためです。特に太陽光発電と蓄電池をセットで導入する場合は、数百万円単位の出費となることもあります。

しかし、その一方でZEH住宅はランニングコストの面で非常に優れています。光熱費の削減効果が高く、さらに売電収入があれば、月々の家計負担を大きく軽減できます。この差額を累積していけば、初期投資を10〜15年程度で回収できるケースも少なくありません。

また、国や自治体からの補助金や税制優遇措置を活用することで、実質的な負担額はさらに抑えられます。補助金は導入初年度の大きなサポートとなるだけでなく、制度によっては固定資産税の軽減措置など、長期にわたる経済的メリットを享受できる場合もあります。

また、ZEH住宅は住宅ローン控除やグリーン住宅ポイントなどの優遇制度の対象にもなることがあり、金融面でも有利な条件で資金計画を立てることが可能です。こうした制度の活用を前提に、長期的な視点でのコストパフォーマンスを評価することが重要です。

結果的に、ZEH住宅は「初期費用が高いが、長い目で見れば得をする住宅」であると言えます。将来的なエネルギー価格の上昇や生活環境の変化を見据えたとき、ZEH住宅は経済的リスクに備える有効な手段となりうるでしょう。

3-4. 将来の資産価値への影響

ZEH住宅は、将来的な資産価値の面でも大きな優位性を持ちます。今後の住宅市場においては、省エネルギー性能が高い住宅への需要が一層高まると予測されており、ZEHのような高性能住宅は「売れる住宅」「貸せる住宅」として評価されやすくなっています。

近年、不動産取引においても住宅性能に関する評価制度が普及しつつあり、ZEH仕様であることが価格交渉の材料や物件選定の重要なポイントになることも珍しくありません。特にエネルギーコストが安く、メンテナンスコストも抑えられる住宅は、中古住宅市場でも人気が高まっています。

また、ZEH住宅は国が推進する「脱炭素社会」への貢献が認められ、環境配慮型のライフスタイルとして社会的にも高く評価されています。このような背景から、将来的に「住宅版ESG投資」としての側面が強まり、持続可能な住まいとしてのブランド力も高まっていくでしょう。

さらに、建物の省エネ性能や再エネ活用の有無は、今後の法規制や税制にも関わる重要な要素です。国の方針としても、一定の省エネ基準を満たさない住宅の流通制限や評価減税の対象除外などが検討されており、非ZEH住宅との差は広がる可能性があります。

つまり、ZEH住宅は「住んで得する」だけでなく、「所有して価値が高い」住宅であるということです。環境・経済・健康・将来性という複数の視点から見たときに、資産価値の維持・向上に直結する選択肢として注目されています。

3-5. 実際のZEH住宅事例紹介

実際にZEH住宅を建てた家庭の事例からは、そのメリットを具体的に実感している声が多数寄せられています。たとえば、関東地方に住むAさん一家は、建築時に高性能断熱材と太陽光発電を導入。結果として、冬でもエアコン1台で全室が暖かくなり、光熱費が月に1万円以上削減されたと報告しています。

また、関西地方のBさん夫婦は、ZEH仕様の住宅に住んでから体調が安定し、冬場の冷えによる体の不調がなくなったと語っています。断熱性能の高さと計画換気により、室内の温度差が少なく、空気の質も良好になったことで、アレルギー症状の緩和も実感しているそうです。

九州地方に住むCさんは、売電によって年間10万円程度の副収入を得ており、その分を子供の教育費に充てています。太陽光発電の設備投資についても「10年以内に回収できる見通しがある」と述べており、将来的な安心感にもつながっているといいます。

北海道のDさんの事例では、極寒地域でも快適に過ごせることが強調されています。高性能トリプルガラスや厚みのある断熱材を採用し、外気温が氷点下でも室内は20度以上を保つことができているとのこと。寒冷地においてもZEHの効果は絶大であると分かります。

これらの事例からもわかる通り、ZEH住宅はライフスタイルの質を高めるだけでなく、経済的にも健康的にも多くの恩恵をもたらす住まいです。それぞれの家庭のニーズに応じて、柔軟に設計が可能な点も大きな魅力といえるでしょう。

まとめ:ZEH住宅とは?基準や条件を確認しておきましょう!

本記事では、「ZEH住宅とは何か?」という基本的な疑問からスタートし、その定義、背景、他の省エネ住宅との違いまでを順序立てて解説しました。ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)は、断熱性能を高め、省エネルギー設備を導入したうえで、再生可能エネルギーを活用し、エネルギー収支を実質ゼロにする住宅です。単なる省エネを超えて、住む人の暮らしを根本から快適に変える「未来型の住まい」といえるでしょう。

次に取り上げたのは、ZEHを成立させるための基準と条件です。地域別のUA値基準や、太陽光発電の設置、一次エネルギー消費量の削減率など、具体的な達成基準が設定されているのが特徴です。また、補助制度を活用すれば、初期費用を抑えてZEH住宅を実現することも可能です。

さらに、ZEH住宅がもたらすメリットについては、光熱費の削減、健康面での快適性、資産価値の維持向上など多角的に検証しました。特に実際の住人の事例では、「体調が良くなった」「光熱費が1万円以上削減された」「売電収入で教育費をまかなっている」といったリアルな声が印象的でした。

もちろん、初期費用が一般住宅より高めという課題もありますが、長期的な視点で見れば回収可能な設計であり、補助制度や税制優遇のサポートも受けられます。また、将来の法制度やエネルギー価格の動向を見据えた時、ZEH住宅は時代に即した賢明な選択と言えるでしょう。

もし今後、新築や建て替え、リフォームを検討している方がいれば、まずはお住まいの地域のUA値基準や補助金制度を調べてみてください。そして、信頼できるZEHビルダーとの相談を通じて、自分たちに最適なZEHの形を見つけていくことをおすすめします。

地球環境に配慮しながら、家計にも、健康にも、そして未来にも優しいZEH住宅。持続可能な暮らしを実現するための第一歩として、ぜひ本記事をきっかけに、「ZEH」という選択肢を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

続きを読むには会員登録が必要です。