毎日の生活の中で「もっと自然を身近に感じたい」「子どもやペットが安心して遊べる庭を作りたい」と考えたことはありませんか?

しかし、いざ芝生を取り入れようと思っても、「どの芝が自分に合っているのか分からない」「手入れが大変そう…」と感じて、なかなか踏み出せない方も多いのではないでしょうか。

実は今、芝生の世界は大きく進化しています。手間いらずの「TM9」や「ナルオターフ」といった省管理型芝生が登場し、忙しい現代人でも手軽に美しい芝生を楽しめる時代になりました。

本記事では、住宅専門の施工会社が実際の管理経験をもとに、芝生選びのポイントから最新の品種・スマート管理法まで徹底解説。初めての方でも失敗しない芝生選びができる内容に凝縮しています。

この記事を読めば、手入れの手間や費用を最小限にしながら、「自分の庭にぴったりの芝生」を見つけることができ、心地よい緑のある暮らしをスタートできます。

・理想の芝生空間は、正しい知識と選び方から始まります。あなたの庭に最適な芝生を、一緒に見つけてみませんか?

・芝生の品種は「見た目」「耐久性」「管理の手間」で選ぶべきで、自分の生活スタイルに合った芝生を選ぶことが大切です。

・高麗芝・野芝は伝統的な品種、TM9・ナルオターフは省管理型で、芝刈りの手間を大幅に減らせる特長があります。

・芝生は植え方・初期管理が美しさの鍵であり、土壌改良・水やり・肥料・芝刈りが長持ちのポイントです。

・スマート芝生管理(IoT・自動化)や環境に優しい管理法を活用すれば、初心者でも楽に芝生を維持可能です。

・天然芝には四季の変化と自然の魅力があり、生活に癒やしと快適さをもたらしてくれる緑の空間が実現できます。

1.芝生選びの基本と人気品種の特徴

1-1.芝生の役割と選び方のポイント

芝生は庭や公園などの景観を美しく保つだけでなく、生活環境に多くのメリットをもたらす存在です。たとえば、芝生は夏場の地表温度の上昇を抑え、足元を涼しく保つ効果があります。また、雨水を地中に浸透させやすくするため、水はけがよくなり、泥はねや水たまりの発生を抑える役割も担っています。これにより、小さなお子様やペットのいる家庭でも安全で快適な屋外空間が実現します。

芝生を選ぶ際には、見た目の美しさだけでなく、その土地の気候条件や手入れにかけられる労力、さらに使用する目的をしっかりと考慮する必要があります。たとえば、頻繁に人が歩く場所には耐久性のある芝生が求められますし、管理に手間をかけたくない方には省管理型の芝生が適しています。これらの条件を満たす品種を選ぶことで、長期間にわたって美しい状態を維持できます。

芝生には大きく分けて日本芝と西洋芝があり、日本の気候に適した日本芝が多くの家庭で選ばれています。特に高麗芝や野芝は、丈夫で育てやすいため人気があります。これに加えて、近年では手入れが簡単な改良品種や、省スペースでも密度の高い芝生が育つ新品種も登場し、選択肢が広がっています。それぞれの品種の特性を知ることが、理想の芝生空間をつくる第一歩です。

さらに、芝生は季節ごとにその表情を変えることも魅力の一つです。春から夏にかけては鮮やかな緑色が庭を彩り、秋から冬には休眠期に入ることで管理のタイミングや方法が変わります。こうした芝生の「四季の変化」を楽しみたい方には、成長が安定しやすい日本芝がおすすめです。一方で、年間を通して常緑を保ちたい場合は、西洋芝や人工芝を検討するのも選択肢です。

最後に、芝生は「植えたら終わり」ではなく、適切な管理を行うことでその美しさが長持ちします。そのためには、日当たりの良い場所を選び、適切な土壌改良を行うことが大切です。また、芝刈りや施肥、水やりの頻度についても品種ごとに違いがあるため、自分のライフスタイルに合った芝生を選ぶことが、快適な庭づくりへの近道となります。

1-2.芝生の基本種「高麗芝」「野芝」の特徴と違い

日本の庭づくりにおいて、最もポピュラーな芝生の品種が「高麗芝(こうらいしば)」と「野芝(のしば)」です。この2つはともに日本芝に分類され、温暖な気候に適応しやすく、日本の風土に非常に合っています。特に手入れのしやすさや耐暑性から、多くの家庭や公共施設で採用されていますが、それぞれに異なる特性があるため、選ぶ際には違いを理解しておくことが大切です。

高麗芝は、葉の密度が高く、きめ細やかな見た目が特徴です。庭全体が美しく整った印象になるため、観賞用としても非常に人気があります。また、成長が比較的ゆっくりなため、芝刈りの頻度が少なく済み、管理がしやすい点も魅力です。一方で、踏圧にはそれほど強くないため、人が頻繁に歩く場所や遊び場にはやや不向きと言えるでしょう。美観を重視したい方におすすめの品種です。

野芝は、高麗芝に比べて葉が太く、全体的に粗い印象があります。しかしその分、耐久性に優れており、人が頻繁に歩く場所や傾斜地などでもしっかり根を張って生育します。また、野芝は病害虫に強く、乾燥にも耐えるため、自然な風合いを大切にした庭や、あまり手をかけられない環境にも適しています。やや野性味のある景観を楽しみたい方にはぴったりの選択肢です。

メンテナンスの観点から見ると、高麗芝は美観維持のために定期的な芝刈りや施肥が必要になりますが、その分、美しい緑を長く楽しめます。野芝は成長が早いため芝刈りの頻度はやや多くなりますが、耐久性が高いためメンテナンス自体は比較的簡単です。このように、「手入れの手間」と「仕上がりの美しさ」のどちらを優先するかによって選ぶ芝生は変わってきます。

最後に、価格面でも両者に差があります。一般的に野芝の方がやや安価で入手しやすいため、広い面積を芝生化したい場合にはコストを抑えやすい傾向にあります。一方、高麗芝はその美しさゆえにやや高価になる場合がありますが、限られたスペースで美観を重視したいケースに最適です。高麗芝と野芝、それぞれの特性を理解し、目的や予算に応じて選ぶことで、理想的な芝生空間が実現できます。

1-3.メンテナンスが楽な「TM9」の特徴とメリット

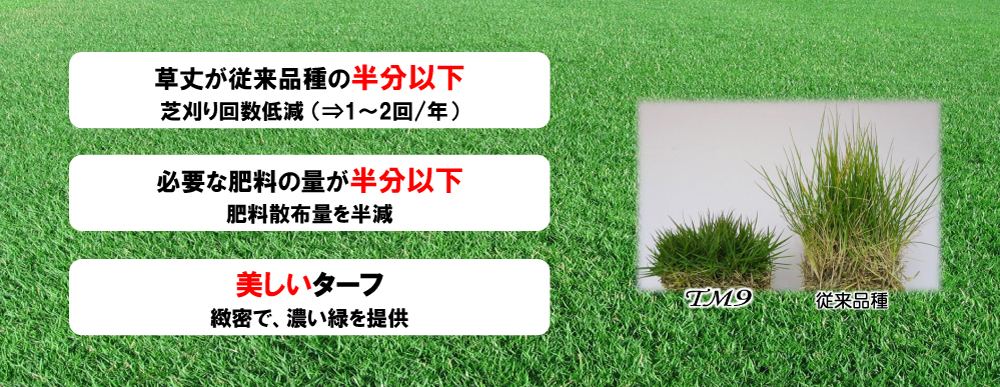

「TM9(ティーエムナイン)」は、トヨタ自動車が開発した省管理型の高麗芝であり、芝生の手入れが苦手な方や、忙しくて時間が取れない方に最適な品種です。従来の高麗芝を品種改良し、「刈らなくても美しい芝生」を目指して作られたTM9は、2008年に登場して以来、急速に人気を集めています。特に、個人の庭だけでなく、企業の緑地や公共施設でも利用が広がっています。

TM9の最大の特徴は、その「成長の遅さ」です。一般的な高麗芝に比べて成長速度が遅いため、芝刈りの頻度が大幅に削減できます。通常の高麗芝では月に1〜2回の芝刈りが必要ですが、TM9ならば年に1〜2回程度で済むこともあります。これにより、芝刈りにかかる時間や労力を大幅に軽減できる点が、多くの家庭で支持されている理由です。

また、TM9は葉の色が濃く、見た目が非常に美しい点でも評価されています。葉の密度が高く、踏みしめても戻りやすいため、美観を保ちながらある程度の耐久性も確保しています。さらに、葉が柔らかいため、裸足で歩いたときの感触が心地よく、子どもやペットが遊ぶスペースにも適しています。こうした特徴が、TM9を家庭用芝生として特に魅力的にしています。

TM9はその手入れの簡単さから、肥料や農薬の使用量も抑えられる点が環境にやさしいというメリットもあります。過剰な施肥を必要とせず、病害虫の発生も少ないため、エコロジカルな芝生管理を実現できます。このように、TM9は手間を減らしながら、環境負荷も軽減できる「持続可能な芝生」として注目されているのです。

ただし、TM9は流通量が限られており、価格がやや高めになる傾向があります。加えて、寒冷地での越冬には若干の注意が必要です。導入時の初期コストはかかりますが、その後のメンテナンスの手間やコストを大きく抑えられることを考慮すれば、長期的には非常にコストパフォーマンスの良い選択肢と言えるでしょう。庭づくりにおいて「手間を減らして美しさを保ちたい」と考える方にとって、TM9は理想的な芝生です。

1-4.新登場「ナルオターフ」とは?伸びない芝の実力

「ナルオターフ」は、最近登場したばかりの新しい芝生品種で、「伸びない芝生」として注目を集めています。開発したのは株式会社ナルオグリーン。従来の芝生の常識を覆す「芝刈り不要」を実現することで、芝生の管理負担を大幅に減らすことを目的としています。この革新的な品種は、特に住宅の庭や公共施設、企業の景観緑化などでの活用が期待されています。

ナルオターフの最大の特徴は、「極めて成長が遅い」という点にあります。通常の芝生は成長期に入ると頻繁に芝刈りが必要ですが、ナルオターフは年間を通じて芝刈りをほとんど必要としないほど成長が抑制されています。これにより、定期的な手入れが難しい場所や、芝刈り作業が負担になる家庭において理想的な選択肢となります。特に高齢者の家庭や共働き世帯からの関心が高まっています。

また、ナルオターフは葉が細く柔らかいため、見た目にも美しく、触り心地も非常に良いのが魅力です。密度も高いため、裸足で歩いても快適で、庭でくつろぐ空間としても最適です。さらに、耐陰性や耐暑性にも優れており、日当たりの良くない場所でも安定して生育できる特性を持っています。これは、都市部の住宅や狭小地でも使いやすいという大きな利点です。

ナルオターフは環境負荷の少ない管理も可能です。芝刈りが不要になることで、ガソリン式芝刈り機や電動工具の使用頻度が減り、CO2排出量の削減にも貢献します。また、成長が遅いため、肥料や水の使用量も抑えられ、経済的にもエコロジーの面でも優れた芝生管理が可能となります。環境意識の高い家庭や施設にとって、大きな魅力となるでしょう。

ただし、ナルオターフは新しい品種であるため、まだ流通量が限られており、価格もやや高めです。また、長期的な耐久性や病害虫への耐性については、今後の実績と検証が求められる点もあります。それでも、芝刈り不要という圧倒的なメリットは、今後の芝生管理の常識を変える可能性があります。手間なく美しい芝生を維持したい方には、ナルオターフは今後注目すべき品種です。

1-5.用途別おすすめ芝生品種の選び方ガイド

芝生選びにおいては、「どのような場所で、どのような目的で使用するのか」を明確にすることが最も重要です。芝生は見た目だけでなく、用途に合わせた機能性を重視することで、より快適で長持ちする空間づくりが可能になります。ここでは、代表的な利用シーン別におすすめの芝生品種を紹介し、それぞれの特性を活かした選び方のポイントを解説します。

家庭の庭で芝生を楽しむ場合、特に子どもやペットがいる家庭では、耐久性があり、柔らかくて安全な芝生が求められます。この場合、踏圧に強い「野芝」や、手入れが簡単な「TM9」がおすすめです。特にTM9は芝刈りの手間が少なく、美観も優れているため、手軽に美しい芝生空間を維持できます。裸足での感触や衛生面を重視するなら、柔らかい葉の品種を選ぶことがポイントです。

公園や公共スペース、学校のグラウンドなど、不特定多数の人が利用する場所では、耐久性と管理のしやすさが重要です。このような場所では、耐踏圧性に優れ、比較的安価で広範囲に施工しやすい「野芝」が適しています。また、最近では省管理型で環境に配慮した「ナルオターフ」も公共施設での導入が期待されています。初期費用と管理コストのバランスを考慮して選びましょう。

景観重視の高級感ある庭づくりを目指す方には、葉が細かく密度が高い「高麗芝」や「TM9」がぴったりです。特にTM9は、美しい緑色と柔らかな質感を長期間維持できるため、観賞用として非常に高い評価を受けています。芝刈りや施肥などに手間をかけられる場合は高麗芝を、メンテナンスを軽減したい方にはTM9を選ぶと満足度が高くなるでしょう。

限られたスペースや部分的な緑化、日陰の多い場所には、「耐陰性に優れた芝生」が求められます。一般的に日本芝は日光を好みますが、ナルオターフは耐陰性があり、日当たりが不十分な場所でも活躍します。また、最近では部分的に人工芝と組み合わせて使う方法も注目されています。スペースや環境に応じて、芝生の品種を適切に組み合わせることが理想の庭づくりの鍵です。

2.芝生の管理と長持ちさせるための工夫

2-1.芝生の植え方と初期管理の重要性

美しい芝生を長く楽しむためには、「最初の植え方」と「初期の管理」が非常に重要です。芝生の施工は一見簡単に思われがちですが、土壌の状態や植え方に不備があると、芝生が根付かず、ムラができたり、病害虫の被害を受けやすくなったりします。特に芝生の初期成育期に適切な手入れを行うことで、その後の管理が格段に楽になり、美しい状態を長期間維持することが可能になります。

芝生を植える前に最も重要なのが「土壌改良」です。芝生は水はけが良く、栄養バランスの整った土壌で最もよく育ちます。そのため、植える前に石や雑草を取り除き、必要に応じて腐葉土や川砂、堆肥などを混ぜ込んで土壌の状態を整えます。さらに、土壌のpHをチェックし、芝生に適した弱酸性〜中性に調整することも、健康な生育のためには欠かせません。

芝生の植え付けには「張り方」がいくつかありますが、一般的には「平張り」「目地張り」「市松張り」などが使われます。広い面積には目地張りでコストを抑え、小面積では密度の高い平張りで美観を優先するのが効果的です。どの張り方でも共通するのは、「芝生と地面の密着性」が重要であるという点です。しっかりと押さえつけて植えることで、早く根が張り、定着が良くなります。

芝生を植えた後の「水やり」は初期管理の中で最も重要な作業の一つです。植えた直後から1週間程度は、毎日たっぷりと水を与える必要があります。特に夏場は乾燥しやすく、根付きが悪くなるリスクが高いため、早朝または夕方の涼しい時間帯にしっかり水をまくことが大切です。根が安定するまでは水切れに注意し、その後は徐々に水やりの頻度を減らしていきます。

最後に、初期管理期間中には「肥料」と「除草」も欠かせません。芝生が定着し始めたら、緩効性肥料を少量施すことで成長を促進できます。また、雑草が発生すると芝生の成長を妨げるため、こまめに除草することが重要です。芝生がしっかりと根を張り、密度が高まれば、自然と雑草の侵入も抑えられます。初期の手入れが成功すれば、その後の管理もぐっと楽になります。

2-2.芝生の刈り込み頻度とメンテナンス比較

芝生管理において最も手間がかかる作業の一つが「芝刈り」です。芝生は放置すると伸びすぎて見た目が悪くなるだけでなく、風通しが悪くなり病害虫の発生リスクが高まります。そのため、適切なタイミングで刈り込みを行うことが、美しい芝生を維持するうえで非常に重要です。芝刈りは単なる手入れではなく、芝生の健康を保つための「予防措置」でもあるのです。

品種によって芝刈りの頻度は大きく異なります。たとえば「高麗芝」は成長が緩やかなため、春から秋にかけて月に1〜2回程度の刈り込みで済みます。一方、「野芝」は成長が早く、同じ期間に2〜3回程度の刈り込みが必要になることもあります。このように、芝刈りの頻度は品種の成長速度と密接に関係しており、選ぶ品種によって年間の手入れ時間が大きく変わります。

「TM9」や「ナルオターフ」のような省管理型の芝生は、芝刈りの頻度が極めて少なくて済むのが最大の特徴です。特にTM9は年に1〜2回の刈り込みで十分な美しさを保つことができ、ナルオターフに至っては芝刈り不要を謳うほど成長が遅いため、メンテナンスの負担が大幅に軽減されます。忙しい方や高齢の方にとっては、これらの省管理型芝生が大きな助けになります。

芝刈りを行う際には、適切な「刈り高」を守ることも重要です。芝生は短く刈りすぎると、根が弱まり乾燥や病害虫に弱くなります。一般的には3〜4cm程度の高さを保つのが理想的で、夏場はやや高めに、春秋は低めに調整するとよいでしょう。また、刈り込み後には刈り草をそのままにせず、しっかりと取り除くことで病害虫の予防にもつながります。

最後に、芝刈りの道具選びも管理の効率化に影響します。手動式芝刈り機は環境にやさしく小回りが利く反面、広い面積では労力がかかります。一方、電動やエンジン式は作業が楽になりますが、定期的なメンテナンスや騒音への配慮が必要です。また、最近ではロボット芝刈り機も登場しており、タイマー設定で自動的に芝刈りが行えるため、管理の負担をさらに軽減できます。

2-3.芝生に適した土壌と水やりのコツ

芝生の健康な生育には、「適した土壌」と「正しい水やり」が欠かせません。見た目には同じように見える芝生でも、土の状態や水の管理によって、成長具合や色合いに大きな差が生まれます。特に、日本の気候は地域差が大きいため、それぞれの土地に合った土壌づくりと水管理が、芝生を美しく長持ちさせるための基本です。

芝生に適した土壌は、「水はけがよく、適度に保水性がある」状態です。粘土質の土壌は水はけが悪く、芝生の根腐れや苔の発生を招きやすいため、川砂や腐葉土などを混ぜて改良が必要です。逆に砂地では保水性が不足しやすいため、有機質を加えて保湿力を高めます。また、芝生の生育に適したpHは弱酸性〜中性(pH6.0〜7.0)であり、土壌改良材や石灰を使ってpH調整を行うとより効果的です。

水やりは「量」だけでなく「タイミング」が重要です。芝生は浅い根を持つため、乾燥に弱い反面、常に湿った状態だと病気になりやすくなります。理想的な水やりは「朝早く、たっぷりと」。特に夏場は日中の高温を避けて早朝に水を与えると、蒸れを防ぎつつ、しっかりと地中に浸透させることができます。逆に夕方以降の水やりは、夜間に湿度が高まり病害虫のリスクが増えるため注意が必要です。

芝生の成長期である春から秋にかけては、週に2〜3回の水やりが目安です。ただし、雨の多い時期は控えめにし、乾燥する時期は回数を増やすなど、天候に応じて柔軟に対応することが大切です。また、新しく植えた芝生には特に注意が必要で、根付くまでは毎日の水やりが必要になります。水やりが不足すると、芝が黄変し枯れてしまうリスクが高くなります。

さらに、散水には「ムラなく均等に行う」ことが重要です。ホースでの水やりもよいですが、スプリンクラーなどを活用すれば、手間なく均一に水を与えることができます。近年ではタイマー付きの自動散水装置も普及しており、忙しい方でも安心して水管理ができるようになっています。土壌と水の管理は、美しい芝生を育てるための「目に見えない基盤」であり、丁寧に対応することが求められます。

2-4.病害虫対策とトラブル予防の基本

芝生は見た目には元気そうに見えても、実は病害虫や環境ストレスによって大きなダメージを受けることがあります。特に梅雨時期や真夏の高温期には、病気や害虫の被害が急増するため、早期発見と迅速な対策が重要です。また、病害虫の被害を受けると芝生全体の美観が損なわれるだけでなく、回復にも時間がかかるため、日頃の予防管理が欠かせません。

芝生によく発生する病気には、「赤焼病」「葉枯病」「さび病」などがあります。これらは高温多湿の環境で発生しやすく、芝の葉が変色したり、斑点が現れたりします。病気を予防するには、通気性を良くし、過剰な水やりを避けることが基本です。万が一発生した場合は、専用の殺菌剤を適切に散布することで拡大を防ぐことができます。病気の兆候を早めに見つけることが重要です。

害虫で特に注意すべきは「シバツトガ」や「コガネムシの幼虫(芝生の根を食害)」などです。これらの害虫は芝生の根や葉を食べるため、突然部分的に芝が枯れたような症状が出ることがあります。予防には、芝生の健康を保つことが大切で、定期的に観察し、発見次第殺虫剤を使用することで被害を最小限に抑えることができます。また、天敵となる昆虫を利用する「生物防除」も一つの方法です。

病害虫の発生を未然に防ぐためには、日常の「芝刈り」「水やり」「肥料管理」を適切に行うことが基本です。過度な肥料や水分は病害虫の温床となりやすいため、バランスを意識した管理が求められます。また、芝刈り後には刈り草を放置せず、速やかに除去することで病気の拡大を防げます。適度な通気と乾燥を保つことが、健康な芝生を維持するカギです。

芝生のトラブル予防としては、「エアレーション(穴あけ)」や「目土(めつち)入れ」も効果的です。これにより土壌の通気性が向上し、根の成長を促進できます。また、定期的なチェックと記録を行い、異常があれば早めに対処することも大切です。芝生は「放置するとすぐに悪化する」繊細な植物であるため、日々の小さな手入れの積み重ねが、美しい芝生の維持につながります。

2-5年間を通じた芝生管理スケジュール

芝生を健康で美しく保つためには、季節ごとの管理が非常に重要です。一年を通じて芝生は気温や日照時間の変化に影響を受け、成長のスピードや必要な手入れも変わってきます。そのため、「年間スケジュール」を把握しておくことで、タイミングを逃さず適切な管理ができるようになります。ここでは、春・夏・秋・冬の四季ごとの管理ポイントを順に解説します。

春(3〜5月)は芝生の成長期の始まりです。冬の間に休眠していた芝生が緑を取り戻す時期で、まず「目土入れ」や「エアレーション」で土壌の状態を整えることが重要です。また、肥料を適量与えて成長を促進します。芝刈りは芝生の生育を見ながら徐々に開始し、病害虫のチェックも怠らないようにしましょう。この時期の手入れが、夏の美しい芝生につながります。

夏(6〜8月)は芝生の生育が最も活発になる時期です。この時期は「芝刈り」「水やり」「病害虫対策」が中心となります。芝刈りは週1回程度、水やりは早朝にたっぷりと行うのが基本です。高温多湿になるため、風通しを良くし、病害虫の発生に注意します。必要に応じて殺虫剤・殺菌剤を使用し、芝生の健康を守りましょう。また、芝刈りの際は刈り草をしっかり除去することも忘れずに。

秋(9〜11月)は芝生の成長が徐々に緩やかになる時期です。この時期は「肥料の調整」と「冬越し準備」がポイントです。肥料は控えめにして、根の強化を促すタイプを使用します。また、落ち葉が芝生の上に溜まると病気の原因になるため、こまめに除去します。寒冷地では初霜に備えて、必要に応じて目土を追加して保温効果を高めましょう。

冬(12〜2月)は芝生の休眠期です。芝生は黄変し、成長がほとんど止まります。この時期は芝刈りや肥料は基本的に不要ですが、踏み荒らしに注意し、芝生を傷めないように心掛けます。また、雪が積もる地域では積雪によるダメージに注意が必要です。冬の間に土壌改良や道具の整備を行っておくと、春の準備がスムーズになります。年間を通じた計画的な管理が、芝生の美しさを支えます。

3.芝生の将来と最新技術の展望

3-1省管理型芝生の進化と市場の動向

近年、芝生業界では「省管理型芝生」の開発と普及が加速しています。これは、従来の芝生に比べて「手間のかからない芝生」を目指したもので、家庭用だけでなく公共施設や企業緑地でも採用が広がっています。背景には、少子高齢化や共働き世帯の増加により、庭のメンテナンスにかける時間や人手が不足している現状があります。こうした社会的ニーズに応える形で、省管理型芝生は急速に進化を遂げています。

代表的な省管理型芝生には、「TM9」や「ナルオターフ」などがあります。TM9はトヨタ自動車による品種改良で、年間の芝刈り回数を大幅に減らせるのが特徴です。ナルオターフはさらにその先を行き、芝刈りがほとんど不要という点で注目されています。これらの品種は手間を省くだけでなく、美観や耐久性も両立しており、これからの「理想の芝生」として注目を集めています。

市場の動向としては、省管理型芝生の需要が年々高まっており、特に都市部やマンションの共用庭、公園などの公共スペースでの導入が進んでいます。また、企業のオフィス緑化やホテルの屋上庭園などでも、メンテナンスコストを削減できる点から採用が増えています。こうした省管理型芝生は、今後ますます日常の暮らしに密接に関わってくる存在となるでしょう。

一方で、省管理型芝生には価格がやや高めという課題もあります。しかし、その分メンテナンスにかかる手間や費用が大幅に削減されるため、長期的な視点では「コストパフォーマンスの良い選択」として評価されています。また、流通量の増加に伴い、今後は価格の安定化が期待されており、一般家庭でもより手に取りやすくなると見られています。

今後、省管理型芝生の開発は「環境への配慮」をキーワードにさらに進展すると予想されています。たとえば、低農薬や無農薬で管理できる芝生、耐乾燥性が高く水やり不要な品種、さらにはCO2吸収効率の高い芝生などが研究・開発されています。省管理型芝生は、快適な住環境を支えるだけでなく、持続可能な未来に向けた「環境負荷の少ない緑化」の要としても重要な存在になっていくでしょう。

3-2.環境に優しい芝生管理の取り組み

地球環境への配慮が求められる現代において、「環境に優しい芝生管理」は、住宅や公共施設を問わず、注目されるテーマとなっています。従来、芝生の維持には多くの水、肥料、農薬、そしてエネルギーが必要とされてきました。しかし、これらが環境負荷を高める要因になることから、より持続可能な管理方法が求められるようになり、多くの取り組みが始まっています。

環境配慮型の管理でまず重要なのが「節水」です。芝生の水やりは大量の水を必要とするため、乾燥に強い芝生品種の選定や、雨水タンクを使った再利用、早朝の効率的な散水など、工夫次第で大きく水の使用量を減らせます。また、ドリップ式の自動散水装置を導入することで、必要な分だけを確実に届けることができ、水資源の無駄を抑えることが可能になります。

次に注目されているのが、「低農薬・無農薬管理」です。芝生に使われる農薬や除草剤は環境だけでなく、人体やペットへの影響も懸念されるため、使用量の削減が求められています。これに対応するために、天然成分由来の農薬や有機肥料の利用が進んでおり、微生物や天敵昆虫を活用した「自然にやさしい病害虫対策」も注目されています。家庭でも簡単に導入できる方法として人気です。

また、芝刈りにおける環境配慮も進んでいます。ガソリン式芝刈り機はCO2を排出しますが、近年は「電動式」や「手動式」の低エネルギー機器の使用が奨励されています。さらに、ロボット芝刈り機の導入により、静音で効率的に芝刈りを行うと同時に、電力消費を最小限に抑えることが可能です。これにより、日常的な作業がより環境にやさしいものとなっています。

最後に、環境への配慮は「庭全体の設計」からも可能です。芝生と花壇、砂利、植栽などを組み合わせることで、芝生の面積を適度に抑えつつ、緑を感じる空間づくりができます。これにより、水や肥料の使用量を自然と減らすことができ、環境負荷の少ない庭づくりが実現します。芝生管理を通じて、私たちは持続可能な暮らしに貢献できるのです。

3-3.人工芝との比較と天然芝の魅力

芝生を選ぶ際、多くの人が一度は「天然芝」と「人工芝」のどちらを選ぶべきか迷います。近年、人工芝の品質向上が著しく、見た目や感触が本物に近づき、メンテナンス不要という利便性から注目されています。しかし、一方で「天然芝ならではの魅力」も根強く、用途やライフスタイルによって最適な選択肢は異なります。ここでは、両者の違いとそれぞれの魅力について詳しく比較します。

人工芝の最大のメリットは「メンテナンスの手軽さ」です。芝刈りや水やり、施肥が不要で、一年中美しい緑を楽しめるため、手間をかけずに見栄えを保ちたい方に適しています。また、泥はねがなく、雑草が生えにくいため、小さな子どもやペットがいる家庭でも安心して使えます。特に屋上庭園やバルコニーなど、土のない場所でも施工できる点は大きな利点です。

一方で天然芝は、「四季の変化」を感じられるのが最大の魅力です。春から夏にかけて青々とした芝生が広がり、秋には色づき、冬は休眠期を迎える。こうした自然の移ろいは、人工芝では得られない感動をもたらします。また、天然芝はCO2吸収や地表温度の低下、雨水の浸透など「環境にやさしい機能」も備えており、自然と調和した庭づくりが可能です。

コスト面でも違いがあります。人工芝は初期費用が高いものの、維持費がほぼかからないため、長期的にはコストパフォーマンスに優れる場合があります。一方、天然芝は初期費用は抑えられますが、定期的なメンテナンスが必要なため、手間と維持費はかかります。ただし、TM9やナルオターフなどの省管理型天然芝を選べば、手間を減らしつつ自然の芝生の良さを楽しむことが可能です。

結論として、手軽さや均一な美しさを求めるなら人工芝、自然とのふれあいを重視するなら天然芝が適しています。また、最近では「部分的に人工芝を使い、庭全体は天然芝で仕上げる」など、両者を組み合わせたハイブリッドな庭づくりも人気です。芝生の選択は「美しさ」と「快適さ」のバランスをどう取るかが鍵であり、自分の暮らしに合った選択をすることが大切です。

3-4.スマート芝生管理(IoT・アプリ活用)

テクノロジーの進化により、芝生の管理にも「スマート化」の波が押し寄せています。従来は手作業で行っていた芝刈りや水やり、肥料管理などが、IoT(モノのインターネット)技術やスマートフォンアプリによって自動化・最適化されつつあります。こうしたスマート芝生管理は、効率的で無駄のないメンテナンスを可能にし、特に多忙な現代人や高齢者にとって強い味方となっています。

まず注目すべきは「スマート散水システム」です。これは土壌の水分センサーや気象データと連動し、必要なタイミングで自動的に水やりを行う仕組みです。スマートフォンからも操作可能で、外出先でも水やりができ、過剰な散水を防ぐことで水の節約にもつながります。雨が降る日は自動的に散水を停止する機能などもあり、環境にも配慮された最新の管理法です。

次に「ロボット芝刈り機」です。これは自動で芝生全体を走行し、設定された高さに合わせて芝刈りを行う機械です。充電も自動で行い、時間帯や頻度もアプリから細かく設定可能です。従来の芝刈りのような騒音も少なく、夜間や早朝でも稼働できるモデルが多いため、生活のリズムに合わせた静かな芝生管理が可能になります。

最近では、芝生の成長や健康状態を可視化する「モニタリングアプリ」も登場しています。スマートセンサーを芝生に設置することで、気温・湿度・日照量・土壌水分などをリアルタイムで記録し、芝生に最適な管理タイミングをアプリが通知してくれます。これにより、芝生のプロでなくても、科学的根拠に基づいた正確な管理が可能となります。

スマート芝生管理の導入は、初期費用こそかかるものの、長期的には作業の効率化や水道・電気代の削減につながるため、コストパフォーマンスの高い投資です。今後はさらにAIとの連携が進み、「芝生の自動診断」や「トラブルの予測」なども実現する見込みです。スマート技術の活用は、これからの芝生管理における新たな常識となり、快適で持続可能な緑の暮らしを支える重要なツールになるでしょう。

3-5.芝生を活かした住まいのデザイン事例

芝生は単なる「地面の緑化」ではなく、住まい全体のデザイン性を高める重要な要素です。芝生のある空間は視覚的に広がりを持たせ、建物や植栽、外構とのバランスを整えます。特に近年では、芝生を活用した「くつろぎの庭」「アウトドアリビング」「エントランスの演出」など、多彩なデザイン事例が増えており、ライフスタイルに合わせた芝生活用が注目されています。

たとえば、リビングと庭を一体化させた「アウトドアリビング」では、芝生が屋内と屋外を自然につなげ、リラックスした空間を演出します。裸足で歩ける柔らかな芝生は、子どもやペットが遊ぶ場としても最適で、家族の交流の場として活用されています。ウッドデッキやタイルテラスと組み合わせることで、デザイン性と機能性を両立させることができます。

エントランスやアプローチ部分にも芝生は効果的です。芝生をライン状に配置したり、石材とのコントラストで視覚的アクセントを加えることで、訪れる人に「心地よさ」や「洗練された印象」を与えることができます。また、芝生は雑草の抑制や泥はね防止といった機能も果たすため、美しさだけでなく実用性の面でも高い効果があります。

最近人気なのが「屋上庭園」や「ベランダガーデン」への芝生の活用です。人工芝だけでなく、軽量な天然芝を用いた緑化技術も進化しており、都市部の限られたスペースでも自然を感じる空間が実現できます。これにより、都市生活に癒やしと潤いをもたらす「第二のリビング」が誕生し、居住空間の質を大きく向上させています。

芝生を取り入れた住まいづくりは、外構や植栽との「調和」が重要です。樹木や花壇、照明、外壁との一体感を意識することで、芝生の魅力を最大限に引き出すことができます。また、TM9やナルオターフなどの省管理型芝生を選べば、美観を維持しつつ手間を抑えられるため、実用的かつデザイン性に優れた空間をつくることができます。芝生は暮らしの中に自然の豊かさを取り込む「上質なデザイン素材」として、今後ますます注目されるでしょう。

まとめ

芝生は住まいの景観を彩り、生活環境を快適にするための重要な要素です。本記事では、代表的な芝生品種である「高麗芝」「野芝」「TM9」「ナルオターフ」を中心に、それぞれの特徴や適した用途、メンテナンス性を比較してきました。高麗芝は美観に優れ、野芝は耐久性が高く、TM9は省管理型で手間を省ける一方、ナルオターフは「伸びない芝」として新たな可能性を提示しています。どの芝生を選ぶかは、目的や生活スタイル、設置環境に大きく左右されます。

また、芝生を美しく維持するためには、初期の植え方や土壌改良、水やり、芝刈り、病害虫対策など、年間を通じた管理が必要です。しかし、近年の省管理型芝生やスマート芝生管理の登場により、その手間は大幅に軽減されています。さらに、IoTや自動化技術を取り入れることで、水や肥料の無駄を省き、環境負荷を減らすことが可能になりました。人工芝との比較においても、天然芝は四季を感じられる自然の豊かさや環境性能で優位性があります。これからの芝生選びは、「美しさ」「手間」「環境配慮」のバランスをどう取るかが鍵です。

芝生は、住まいに自然の潤いを与え、四季の変化を感じさせてくれる存在です。また、景観の美しさや、夏場の地表温度の上昇防止、雨水の浸透促進など、機能面でも優れた効果を発揮します。本記事で紹介した品種や管理の工夫を踏まえ、自分の暮らしに合った芝生を選び、理想の緑の空間を実現してください。TM9やナルオターフのような進化した芝生は、忙しい現代人にとって心強い味方となり、日常の中で自然の豊かさを手軽に楽しむことができます。

最後に、読者の皆様には、まず「どのような暮らしをしたいか」を想像してみてください。子どもやペットと遊ぶ庭、四季を感じる癒やしの空間、あるいは管理の手間を抑えたシンプルな緑化――目的に応じた芝生選びが、満足度の高い住まいづくりの第一歩になります。本記事の情報を活かして、理想の芝生空間を実現していただければ幸いです。そして芝生のある暮らしが、皆様の日常に小さな豊かさと安らぎをもたらすことを願ってやみません。

続きを読むには会員登録が必要です。